News

-

2024.07.24

いちむじん+にて「リハビリ体験」を行いました。

7月24日に"いちむじん+"として初めてのイベント「リハビリ体験」を開催いたしました。

肩こりや腰痛、膝の痛みでお困りの方に。

また、運動不足解消のためのアドバイスをさせていただきました。

当イベント中に、介護や訪問看護についての質問をお受けいたしました。

介護や医療について知りたいけれど、知るきっかけがなかった方が多いように感じました。

実際に必要になってからではなく、事前に知っておくことで心の持ちようや行動が変わります。今回色んな方へお声がけする事で、いちむじん(身近にある医療について)の周知を図る事が出来たのではないかと思います。

次は9月に開催を予定していますので、今回参加出来なかった方も、是非お越し下さいませ。

-

2024.07.01

健康のために水を飲もう

日毎に夏の暑さを感じるようになってまいりした。

夏バテ予防には、水分補給が必要不可欠です。

さて私たちは1日に、どれぐらいの水が必要かご存知でしょうか?

尿・便で1.6 ℓ

呼吸や汗で0.9 ℓ

合計2.5ℓもの水分が体内から排出されます。食事から1.0 ℓ

体内で作られる水分を0.3 ℓとすると

1.2 ℓは飲み水からの水分補給が必要です。からだの水分を

5%失うと➡︎脱水症状や熱中症の症状が現れ、

10%失うと➡︎筋痙攣や循環不全などが起こり、

20%失うと➡︎死に至ます。

喉の渇きは“脱水”の証拠!

渇きを感じてからではなく、渇きを感じる前に水分を摂ることが重要です。暑い日は特に、ビール等のアルコールは美味しく感じますよね。

しかし、ビールで水分補給はできません。

水分補給どころか利尿作用があり、通常より排尿量を増やしてしまいます。また入浴中や就寝中はたくさん汗をかき、水分が不足しがちになるため、

「湯上がりの一杯」「寝る前の一杯」「目覚めの一杯」

と意識して水を飲む習慣をつけていきましょう。

引用:「健康のために水を飲もう」推進委員会作成資料

-

2024.06.01

梅雨型熱中症

夏本番を目前に、気温も湿度も上昇する時期となりました。

高い湿度により汗が蒸発しにくい上、体が暑さに慣れず体温調節ができないと、熱中症症状があらわれます。

夏本番の7月や8月が最も、熱中症患者が多いとは言え、その前兆は梅雨入り前の5月から発生しています。

この暑さに慣れない時期の熱中症を、「梅雨型熱中症」と言います。日常生活の中で気が付かないうちに脱水症状と体温の上昇が進んでしまうのが特徴。梅雨の時期に重なることからの呼称です。

①エアコン等で室内を28度程度に設定。

②湿度を下げるため、扇風機等を利用をして換気。

③こまめな水分補給、適度な塩分補給。

④生活リズムを整える。

⑤体を暑さに慣れさせる。

(適度な運動、湯船に使って入浴)

以上のような対策を、本格的な夏を迎える前に講じておくことが大切です。

その上で、徐々に体を暑さに慣れさせて熱中症予防をしましょう。

-

2024.05.31

管理者変更のお知らせ

平素は格別のご愛顧を賜り、誠に有難うございます。

この度、管理者の変更が御座いますのでご報知させていただきます。2024年6月1日付で

大野沙友里を統括管理者

曲谷美幸を管理者に任命いたします。万代淳子、安原香織は引き継ぎ副管理者といたします。

今後も新体制のもと、社員一同邁進してまいります。

略式ではございますが、このお知らせをもちまして管理者変更のご挨拶とさせていただきます。

今後とも変わらぬご支援、ご愛顧の程よろしくお願いいしたします。 -

2024.05.01

安全運転管理者より、事故防止について

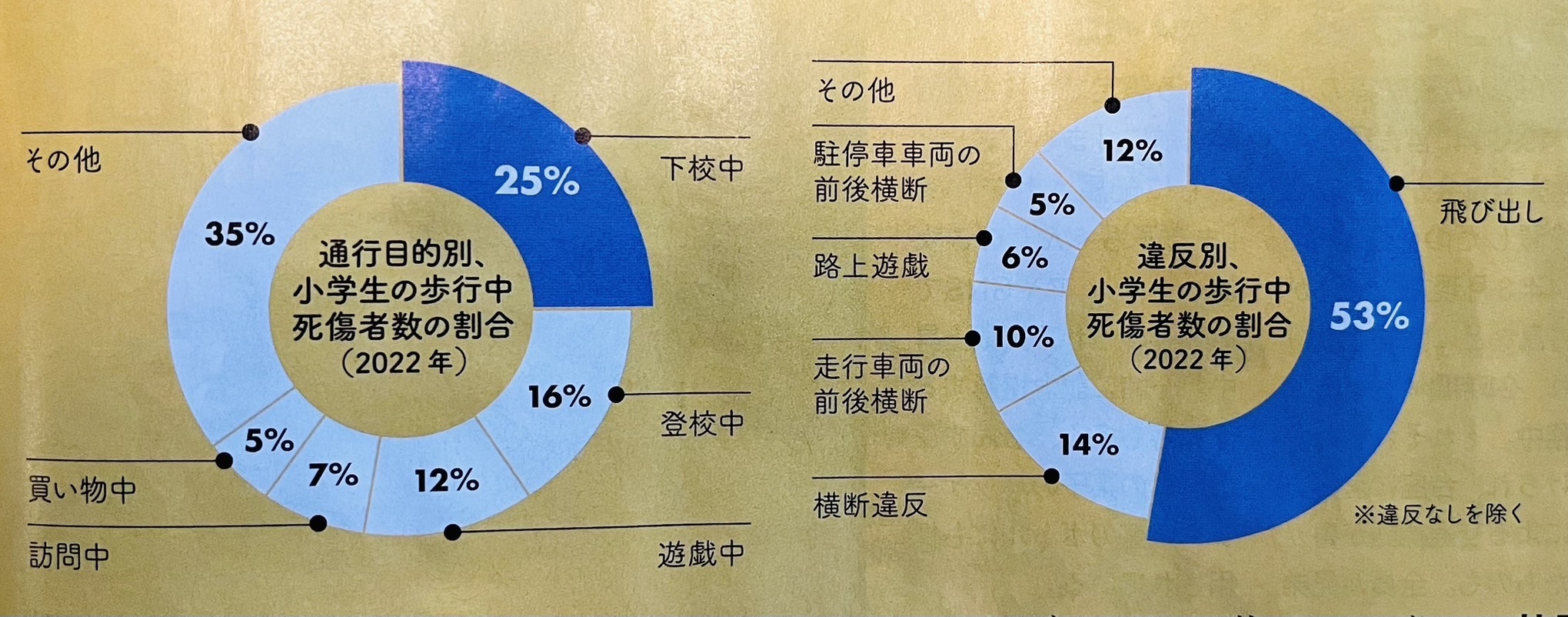

新学期が始まり1ヶ月が経ちました。皆さまに注意していただきたいのが、小学生登下校時の運転です。

小学生歩行中の自動車事故は、小学1•2年生が最も多いとされています。

低学年生は周囲の状況まで把握できていません。衝動的に飛び出してしまったり、近づく自動車との距離や速度を正確に判断できなかったりすることが事故に繋がっていると考えられます。

新学期が始まる4月よりも、環境に慣れてくるこれからの時期に事故が増える傾向にあります。

歩行中でも特に、登下校時が事故全体の約4割を占めています。下校時に事故が多いのは、開放的な気分になることにより、友達とふざけ合うなど不用意な行動が増えるためです。

事故原因に繋がる違反では、「飛び出し」「横断違反」が多く、これは特に男子に多い傾向のようです。

小学3年生からは自転車事故が増加傾向にあります。自転車での移動が増え、行動範囲も広がることが一因だと考えられています。

自転車事故の原因で多いのが、進路変更時の後方不確認や、見通しの悪い路地での減速や停止をしての確認を行わなかったことなど「安全不確認」によるもの。

これらの原因を把握した上で、自動車の運転を心がけ事故防止に努めていきましょう。

-

2024.04.01

気になる紫外線

4月に入ると徐々に気温も暖かくなり、気持ちよく外出ができるようになりますね。

そこで、気になるのが紫外線です。

気象庁のデータによると、紫外線は3月頃から急激に強くなりはじめ、5〜7月にピークを迎えます。

特に10時〜14時までが紫外線の強い時間帯とされてます。

紫外線の代表的な人体への悪影響には、日焼け、シミ、しわ、皮膚がん、白内障、免疫力の低下などが挙げられます。

・日焼け止めを塗る

・日傘や帽子を利用する

・ストールやサングラスを使用する等

十分な対策を心がけましょう。

日焼け止めのSPF.PA値は以下を目安にし、シーンに合わせて使い分けましょう。

•日常生活

SPF20.PA+〜++

•外出や屋外での活動

SPF30〜40.PA+++

•日差しの強い中の活動

SPF50.PA++++

また、紫外線対策としての服装選びとして黒色というのは紫外線透過率が1.9%に対し白色は19.4%と言われています。

つまり紫外線を通さない色は、黒色や青色など濃い色という事になりますね。

以上を参考にしていただき、適切な紫外線対策をしていきましょう。

-

2024.03.01

花粉症対策となる食材

2024年に入り、早くも3ヶ月目を迎えました。

3月とは気温差が激しい季節です。上旬は肌寒さが残り、下旬になると一気に気温が上昇することもあるので、体調管理にご留意下さい。

そしてこの季節、もう一つ気になるのが"花粉症"。

今回は花粉症にお悩みの方に是非、食事に取り入れていただきたい【白菜】のご紹介をいたします。

花粉症とは、花粉という外敵に対し、カラダが過剰な防衛反応を起こすことによって起こるトラブル。

つまり鼻づまりや肌の赤み、目の痒み等は花粉症症状で中医学的には、粘膜が熱を持ち炎症のようになった状態です。

今回取り上げた【白菜】には…

『粘膜の炎症を鎮め渇きを癒す働き』

があるので、花粉症症状の対策にもってこいの食材なのです。

また白菜は『解毒効果』も高いので、花粉などの外邪(健康に悪影響を及ぼす外敵・花粉・強い風・急激な暑さや寒さ・ウイルス等)の排出も助けてくれます。

更に『胃腸を整えて便通をよくする働き』もあります。

この季節に白菜を摂ることは良いこと尽くめです。是非お試し下さい。

-

2024.02.01

ヒートショック予防

2月は暦の上では春ですが、まだまだ寒い日が続きます。

今回は、是非気を付けていただきたい『ヒートショック』についてお話いたします。

"ヒートショック"とは、急激な温度変化で身体がダメージを受けることです。

入浴時のヒートショックが代表的で、ヒートショックを起こす患者さんの9割は高齢の方だと言われています。

急激な温度変化で血管が収縮した結果、血圧の乱高下が起こり、心筋梗塞や脳梗塞そして脳出血などを引き起こしてしまいます。

めまいやふらつきを感じた事はないでしょうか?それらの症状は、軽度のヒートショックであると言えます。

その際は無理に立ち上がろうとせず、体勢を低くして、気分が落ち着くまでじっと待ちましょう。

未然にヒートショックを防ぐための方法をご紹介いたします。

●脱衣場を温め温度差を少なくする

●お風呂の温度は38~40℃にする

●湯船に浸かる前に掛け湯をする

● 長風呂禁止、湯船に浸かるのは10~15分まで。

●入浴前後にコップ1杯の水分補給をする

●入浴前の飲酒は控える

●浴槽から出る時はゆっくりと

以上の項目を意識し、ヒートーショックの予防に努めましょう。

-

2024.01.01

謹賀新年

旧年中は皆様から格別のお引き立てを賜り、誠に有難うございました。

旧年、医療・介護のサポートセンター「いちむじん+(プラス)」を始動いたしました。自宅での生活や将来に不安がある方への相談所です。多岐に亘るサービスを、お一人お一人にご提案させていただける体制が整いました。

私達いちむじん訪問看護ステーションは、培った10年の歴史をより良いサービス提供へと繋げ、看護理念リハビリ理念の元、職員一同邁進して参りたいと考えております。

本年も引き続き、御指導・御鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。

いちむじん訪問看護ステーション

職員一同

-

2023.12.01

手洗い・うがいと水分補給

朝の寒さが身に沁みる季節となりました。

手洗い・うがい・マスク着用など…

感染対策の継続はできていますか?

上記の対策に加え、意識して頂きたいのが『水分補給』です。

冬は喉の乾きを自覚しにくくなり、水分摂取の機会か少なくなりがちです。

トイレが近くなるという理由で控える方も多いようですね。

風邪やインフルエンザの原因となるウイルスは、乾燥した状態で活発に活動します。

反対に湿度50%以上になると、活動が急激に低下します。

水分補給は喉や鼻の粘膜を潤して

・ウイルスの侵入を防ぐと同時に

・侵入したウイルスを痰や鼻水によって体外に排出する作用を助けます。

また、風邪をひいてしまった場合は、

発熱や食欲低下・下痢・嘔吐などで体からの水分排出が多くなりますので、普段以上の水分補給を心掛けましょう。

身体のためにも是非、水分補給を意識してみて下さいね。

Warning: Undefined variable $additional_loop in /home/tomoju/ichimujin-nk.com/public_html/mg/wp-content/themes/ichimujin2023/archive.php on line 24

Warning: Attempt to read property "max_num_pages" on null in /home/tomoju/ichimujin-nk.com/public_html/mg/wp-content/themes/ichimujin2023/archive.php on line 24